Basma al-Sharif: le immagini sono nomadi

una visita alla mostra dell'artista palestinese presso la sua galleria, Imane Farés, a Parigi.

Basma al-Sharif è un’artista la cui biografia già racconta molto di cosa voglia dire essere palestinesi: nata in Kuwait nel 1983 da genitori palestinesi, cresciuta in Francia e Stati Uniti, diplomata all’Università dell’'Illinois, ha vissuto al Cairo, Parigi, Gaza, Los Angeles, Amman, e la sua casa è oggi a Berlino. La mostra, che è in corso fino ad oggi, 19 luglio 2025, presso la Galleria Imane Farés di Parigi, si intitola “Semi-Nomadic Debt-Ridden Bedouins” che in italiano suona come “Beduini semi-nomadi oberati dai debiti”. La frase derogatoria che dà il titolo alla mostra è tratta da un discorso di propaganda sionista, che l’artista ascoltò nel 2006, quando era studente a Chicago. Pronunciata con intenzione politica per descrivere i palestinesi come precari e inadatti ad avere una propria stabilità sociale ed economica, e giustificare così la colonizzazione che lo Stato di Israele ha imposto su questo popolo. In quello stesso 2006, Basma al-Sharif decide di appropriarsi di questa descrizione e ribaltarne il senso all’interno di uno dei suoi primi lavori, ovvero una serie di dodici fotografie che fanno riferimento al massacro della famiglia di Huda Ghalya, una giovane ragazza che assistette all’uccisione di 7 membri della sua famiglia che si trovavano sulla spiaggia di Beit Lahia, a Gaza, quando il 9 giugno 2006, tra le 16:31 e le 16:50, una cannoniera della marina militare sparò otto colpi di artiglieria in direzione della spiaggia, uccidendo otto persone e ferendone trenta. La frase razzista diviene così, all’interno dell’opera, la conclusione di una riarticolazione poetica di una serie di èkphrasis che accompagnano ciascuna delle dodici immagini esposte. Le immagini non sono illustrazioni ma pescano dagli archivi fotografici dell’artista per ricostruire un immaginario possibile1, all’interno di un contesto nel quale la colonizzazione ha, parallelamente agli attacchi militari che hanno portato al genocidio in corso, distrutto, riscritto e risignificato gli archivi privati e pubblici di un intero popolo. Mi torna alla mente, ad esempio, il film “Jaffa - The Orange’s Clockwork”, del regista israeliano Eyal Sivan, nel quale si racconta di come la secolare coltivazione e relativo commercio delle arance a Jaffa, venne trasformata dallo Stato israeliano in uno strumento di propaganda che ha escluso la presenza araba da tale narrazione, trasformando l’impresa agricola delle arance in una storia di eccellenza ebraica, cancellando o occultando interi archivi che avrebbero potuto dimostrare la falsità di tale assunto.

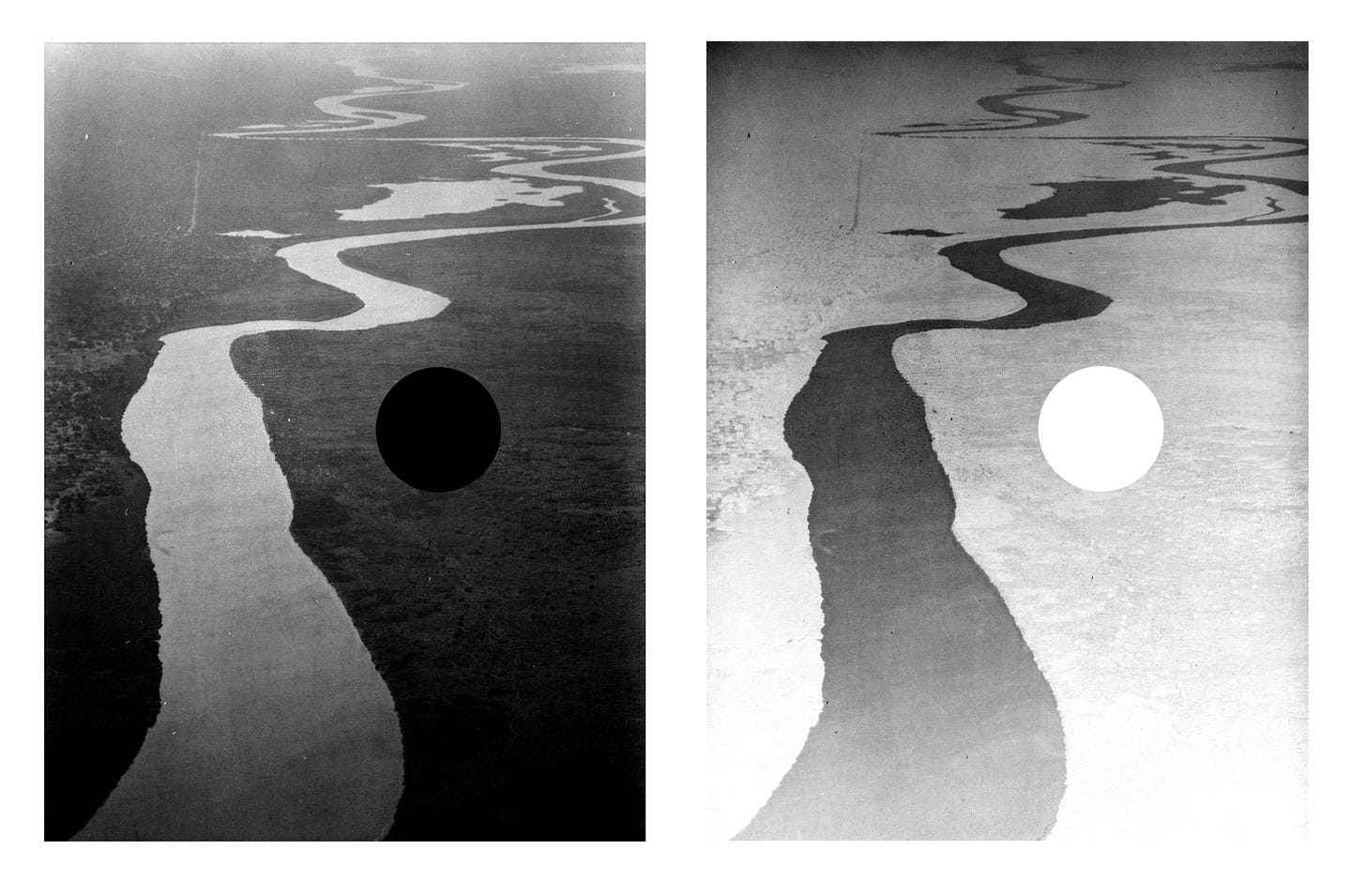

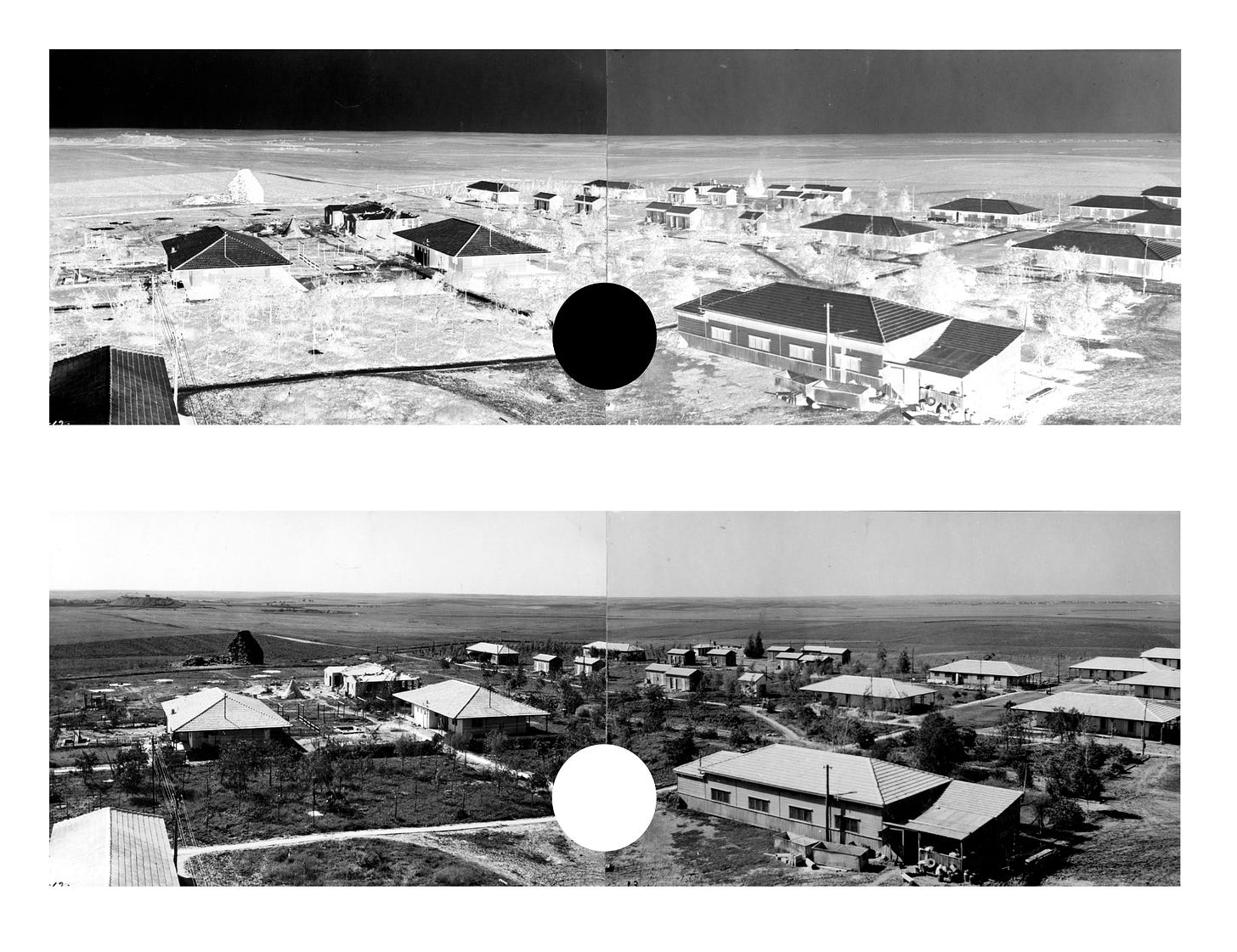

La guerra è sempre, anche, una questione di immagini, ed è vinta da chi le controlla e le manipola per esercitare il proprio potere sulla percezione degli eventi. Forse anche per questo motivo l’artista ha sviluppato un certo interesse verso gli archivi di immagini e su chi aveva il potere di conservarli, aprirne o chiuderne l’accesso. Non è un caso, infatti, che un altro lavoro presente in mostra prenda il titolo dall’archivio dal quale le immagini presenti nell’opera provengono, ovvero la serie The Library of Congress, che mutua il nome dalla biblioteca del congresso degli Stati Uniti. Conosciuta come la biblioteca più grande al mondo, contenente circa 173 milioni di documenti, è probabilmente il luogo più emblematico per capire quanto il potere politico passi anche dalla proprietà sulle immagini e dalla possibilità di sottrarle dalla circolazione. L’artista crea una serie di sette dittici nei quali sdoppia un’immagine trovata negli archivi relativa a Palestina ed Egitto dopo la fine dell’Impero Ottomanno, ai tempi del controllo dell’Impero britannico.

Le due fotografie presentate sono il negativo e il positivo della stessa immagine, come a rivelarne l’origine e la sua diffusione, ed entrambe sono alterate da un cerchio nero e bianco che impedisce una lettura completa delle informazioni rintracciabili nei soggetti scelti. Ogni dittico porta anche il nome della fotografia originale (Shore of the Dead Sea; Sinai; The Nile Only; Widad Ramallah Costume; Boundary Line at Rafah; Gaza Neighborhood; Gaza Jewish Settlements) e questi titoli sono rivelatori di un primo tentativo di classificare l’esistente in quei territori, come ad esprimere una fase conoscitiva e precedente alla colonizzazione, che già nell’ultimo titolo, Gaza Jewish Settlements (insediamenti ebraici a Gaza), sembra essere iniziata. Il segno circolare apposto dall’artista assume il valore di una demarcazione, una cancellazione imminente, ma allo stesso tempo appare anche come un tentativo di reclamare l’impossibilità di possedere completamente quelle foto e i soggetti che rappresentano, denunciando l’inevitabile arbitrarietà degli sguardi occidentali che hanno tentato di archiviarli e successivamente possederli.

Nella pratica di Basma al-Sharif le immagini tornano ad essere nomadi perché liberate dai contesti politici che le hanno irregimentate dentro una narrazione univoca, mentre la performatività che è in grado di restiture a queste stesse immagini nelle proprie opere è rappresentativa del gesto di riappropriazione che sta compiendo, dal 2006, sulla propaganda di immagini, frasi e discorsi che tentano di negare l’esistenza storica, culturale e politica della Palestina. Ogni risignificazione che prende forma nelle sue opere è quindi un gesto artistico che assume il valore di una resistenza per immagini, che moltiplica l’esistenza palestinese in moltissimi luoghi, dando corpo, immaginario e speranza a quella diaspora di cui lei stessa fa parte.

L’artista da tempo non ha più accesso diretto ai territori palestinesi e nella sua pratica spesso si trova a chiedere a persone a lei vicine che vivono in Palestina di mandarle immagini che usa poi nei suoi lavori, quando non utilizza immagini di archivio oppure scattate in altri luoghi a lei accessibili, che le ricordano paesaggi o scorci palestinesi presenti nella sua memoria.